Das Projekt R!NGELNETZ

Das Projekt R!NGELNETZ wurde im Jahr 2025 von Jürgen Wieshoff ins Leben gerufen – als Brückenschlag zwischen Poesie und Pixel, zwischen Sprachwitz und Sounddesign. Ausgangspunkt war die tiefe Faszination für das Werk von Joachim Ringelnatz, dessen eigenwilliger Humor, seine skurrile Sprachakrobatik und seine leise Melancholie bis heute nachhallen.

Das Projekt unterstützt gerne die Ringelnatz-Stiftung und das Ringelnatz-Museum, 10% der Einnahmen aus den gesamten CD-Verkäufen und Streaming-Erlösen gehen als Spende an die Stiftung.

Ziel des Projekts ist es, Ringelnatz‘ Texte in ein neues, zeitgenössisches Klanggewand zu kleiden – nicht, um sie zu modernisieren oder zu verfremden, sondern um sie im Sinne des Dichters mit heutigen Mitteln neu erfahrbar zu machen. Die Sprache bleibt unangetastet in ihrer literarischen Eigenheit – doch der Klang, der sie umgibt, schöpft aus den Möglichkeiten aktueller Technik, von KI bis Studiokunst, ohne je den Respekt vor dem Original zu verlieren.

Ein zentrales Anliegen von R!NGELNETZ ist dabei, dem Humor, der Leichtigkeit und dem anarchischen Spieltrieb von Ringelnatz wieder Raum zu geben – etwas, das in vielen bisherigen Vertonungen kaum zu finden ist. Allzu oft werden seine Gedichte in dramatisch überhöhter Theatersprache dargeboten: mit pathosgeladener Stimme, mit schwerer Bedeutung. Was dabei verloren geht, ist das augenzwinkernde Element, das Ringelnatz so besonders macht.

Ein Blick das einzige historische Filmdokument, in dem Joachim Ringelnatz festgehalten wurde, und in dem er selbst sein Gedicht „Im Park“ vorträgt, zeigt wunderschön, wie viel feiner Schalk, wie viel bewusstes Understatement, wie viel Vergnügen am Sprachspiel in seinen Versen steckt. Seine Kunst ist nicht getragen – sie ist getragen von einem Lächeln.

Die Musik von R!NGELNETZ will genau das aufgreifen: den Spaß, die Spielfreude, den hintergründigen Witz. Die Songs gehen einen neuen Weg – nicht museal, sondern lebendig. Nicht ehrfürchtig, sondern liebevoll frei. Vielleicht auf eine Weise, die auch Ringelnatz selbst gefallen hätte – und ihn hätte lachen lassen.

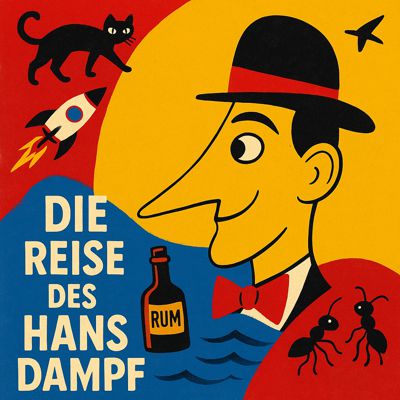

Die Reise des

Hans Dampf

„Die Reise des Hans Dampf“ verwandelt zwanzig Originalgedichte von Joachim Ringelnatz in eine fiktive musikalische Lebensgeschichte. In zwanzig Stationen – von Kindheit über Fernweh und Liebe bis zur rettenden Insel – entsteht ein poetisches Musiktheater im Miniaturformat. Das Buch vereint die Gedichte, ihre Vertonungen und begleitende Illustrationen zu einem künstlerischen Dreiklang aus Wort, Klang und Bild. Ein Werk zwischen Literatur und Musik, zwischen Ironie und Melancholie – inspiriert von der ungebrochenen Lebenskraft des großen Ringelnatz.

Das Besondere ist: Jedes Lied ist ein original Ringelnatz – mal komisch, mal melancholisch, mal voller Hoffnung. Aber immer original.

Eine Schallplatte, die eine CD ist.

Die Vinyl-Look-CD ist mehr als ein Tonträger – sie ist ein haptisches und visuelles Statement, das dieses Projekt aufwertet, Sammler begeistert und die Verbindung zwischen literarischem Erbe und zeitgenössischer Musik perfekt verkörpert.

Eine Vinyl-Look-CD ist technisch eine ganz normale Audio-CD, die in jedem CD-Player funktioniert. Der Unterschied liegt ausschließlich im Design:

• Schwarze Oberfläche statt des üblichen silbernen Spiegels.

• Feine, konzentrische Rillenprägung auf der Oberseite, die optisch und haptisch an eine Schallplatte erinnert. Die Scheibe wirkt dadurch wie eine Mini-Vinyl-Single im 7-Zoll-Design, nur eben in CD-Größe (12 cm).

So wie das Projekt die Sprache von Ringelnatz in moderne Musik überträgt, so übersetzt die Vinyl-CD die alte Form der Schallplatte ins moderne Medium. Damit ist die CD selbst schon ein Teil der künstlerischen Erzählung.

Sie erinnert sofort an klassische Schallplatten, an Seemannslieder, Chansons oder frühe Rundfunkzeiten – genau die Epoche, in der Ringelnatz lebte und wirkte.

Bezugsquellen Buch mit CD

Buch mit CD: Die Geschenk-Box enthält das Buch (120x180mm, 48 Seiten) mit Texten, Illustrationen und Beschreibungen zu den auf der beiliegenden CD vertonten Gedichten. Die CD ist ausschließlich als Beilage zum Buch erhältlich. Die Musik ist auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.

Direkt hier im Webshop

Direkt hier im Shop bestellen, alle Bestellungen hier erhalten als Beigabe einen Schlüsselanhänger mit dem Cover-Motiv.

In Kürze verfügbar, bis dahin gerne per mail an: projekt@ringelnetz.de

Das Buch mit CD ist im Museumsshop vor Ort in Cuxhafen erhältlich, und kann auch über den Onlineshop der Stiftung erworben werden.

Buchhandel

Das Buch mit CD wird in Kürze auch im Buchhandel gelistst sein, und kann im örtlichen Buchladen bestellt werden.

Bezugsquellen Streaming

Die lange Nase

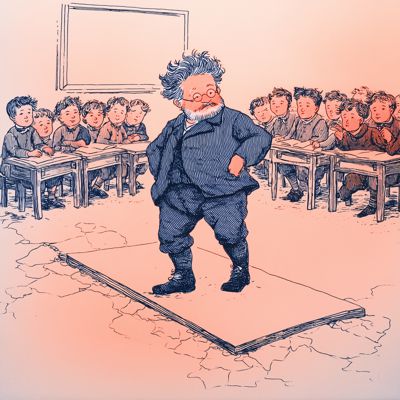

Hans beginnt seine Geschichte in der Schule – und gleich mit einem Handicap: seine lange Nase. Sie wird zum Gespött, er ist der Außenseiter. Mal lacht er mit, mal trifft es ihn tief. Zwischen kindischem Ulk und echter Verletzung schwankt er hin und her. Das Lied zeigt, wie er schon früh lernt, Spott mit Humor abzufedern. Doch der Preis ist hoch: Lachen ersetzt oft Tränen. Es ist ein bitter-komischer Start in sein Leben, der zugleich die Tür öffnet zu allem, was noch kommt.

Musik: Ein klassisches Chanson im Stil von Brecht/Weil. Genau das, was man erwartet – und deshalb die perfekte Falle, bevor die musikalische Reise erst richtig losgeht.

Aus meiner Kinderzeit

Zuhause wirkt alles ordentlich und gemütlich. Es gibt Kaffee, Kuchen, Sonntagsruhe – und die Erwartung, dass Hans seinen Platz im Leben brav einnimmt. Doch für ihn fühlt es sich bald wie ein Puppenhaus an, kurz vor der Explosion. Er liebt seine Eltern, aber ihre Welt ist ihm zu eng. Die Szene ist gleichzeitig witzig und bedrückend: von außen harmonisch, von innen voller Spannungen. Es ist die nächste Stufe seiner Entwicklung – die Erkenntnis, dass er ausbrechen muss, um er selbst zu werden.

Musik: Zuckerig-süß inszeniert mit Streichern, fast wie ein Heimatfilm. Doch dann kracht der Text hinein und zerstört die Idylle – ein Schockeffekt mit Wucht.

An meinen Lehrer

Mitten in all dem Spott gibt es eine Lichtgestalt: Hans’ Lehrer. Er erkennt das Sprachgefühl des Jungen, ermutigt ihn, Gedichte zu schreiben, und zeigt ihm, dass Worte Kraft haben. Jahre später blickt Hans dankbar zurück – und erzählt von kleinen Reimen, die er damals zum ersten Mal wagte. Der Lehrer bleibt die Figur, die aus einem Außenseiter einen Dichter macht. Diese Rückschau ist warmherzig, ein wenig verspielt und zugleich voller Respekt. Sie zeigt: Auch in dunklen Zeiten genügt manchmal ein Mensch, der an einen glaubt.

Musik: Statt Poesiegesäusel gibt es Rap. Trocken, kantig, ohne Schnörkel – ein Beat wie ein Schlag auf den Tisch, Flow direkt aus dem Bauch.

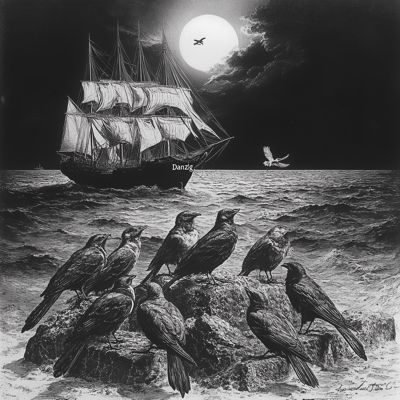

Segelschiffe

Hans steht am Hafen, der Wind weht ihm ins Gesicht, und die Sehnsucht wird übermächtig. Immer wieder starrt er auf die Segelschiffe, die hinausfahren. Er spürt, dass er nicht bleiben kann. Das Lied ist sein erstes echtes Bekenntnis zum Aufbruch. Voller Energie träumt er von neuen Ländern, Abenteuern und der Freiheit, die nur draußen wartet. Die Stimmung ist klar: Hier bleibt er nicht – er muss weg. „Segelschiffe“ ist der Schlüsselmoment zwischen Kindheit und Aufbruch ins Leben.

Musik: Eine Rock-Ballade, die mit leiser Sehnsucht beginnt, und sich dann zu einem kraftvollen, sehnsüchtigen Ausbruch steigert.

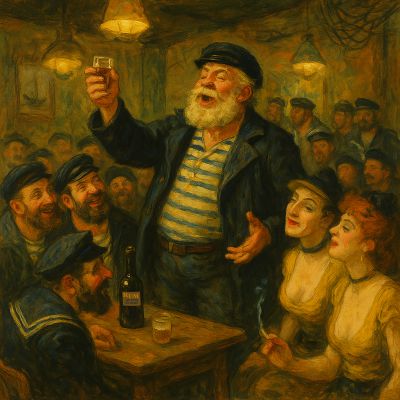

Kuttel Daddeldu

In der Hafenkneipe tobt das Leben. Matrosen singen, es riecht nach Rum und Rauch, Gelächter erfüllt den Raum. Hier trifft Hans den alten Seemann Kuttel Daddeldu. Er prahlt, erzählt wilde Geschichten und zieht alle in seinen Bann. Hans lauscht begeistert und erkennt: Das ist die Welt, die er gesucht hat. In der Freundschaft mit Kuttel findet er den Mut, den Hafen zu verlassen. Gemeinsam beschließen sie: direkt am nächsten Tag legen sie ab.

Musik: Eine Ensemblenummer, laut, rau und voller Energie. Shanty-Rhythmen, Kneipenlärm, Chor – ein echtes Kneipenlied, das nach Rum schmeckt.

Im dunklen Erdteil Afrika

Die große Reise beginnt – und Afrika wird zur Bühne für den schrägen Humor von Ringelnatz. Eine Ziehharmonika stirbt, wird mit Musik begraben, und zwanzig Raben hocken am Grab. Es ist absurd, grotesk und witzig zugleich. Hans staunt, schüttelt den Kopf und lacht. Die Szene zeigt: Reisen ist nicht immer staunen und bewundern, manchmal ist es schlicht skurril. Mit Augenzwinkern geht es weiter in die Ferne.

Musik: Afrikanisch inspirierte Rhythmen, erdig und pulsierend. Doch gleichzeitig Klamauk und Leichtigkeit – ernst gemeint und albern zugleich.

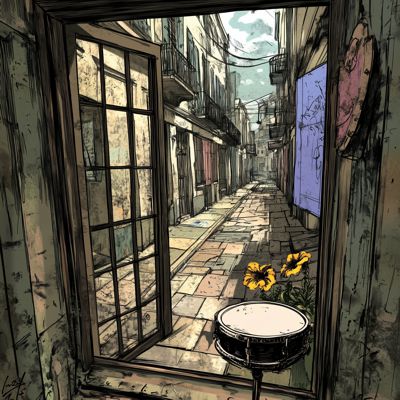

Blues

In Amerika spürt Hans zum ersten Mal die ganze Schwere der Ferne. Er steht in New Orleans, hört die Musik in den Straßen, und sie trifft ihn mitten ins Herz. Der Blues erzählt von Sehnsucht, Schmerz und Würde – alles, was Hans selbst empfindet. Es ist traurig und tröstlich zugleich, als würde die Stadt ihm zuflüstern: „Du bist nicht allein.“ Ein Moment der Fremde, der plötzlich vertraut wird.

Musik: Ein echter Blues aus New Orleans. Live-Feeling, roh, warm, fast so, als käme er direkt aus der Preservation Hall.

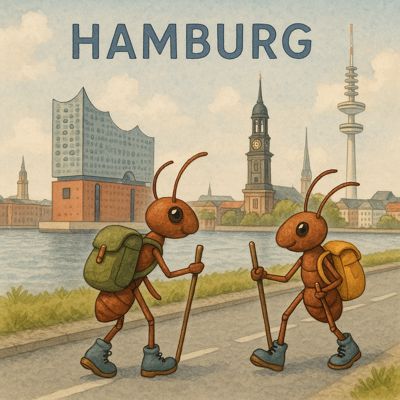

Die Ameisen

Australien – ein Ziel, das die Ameisen nie erreichen. Sie kehren um, doch Hans ist da. Statt triumphal zu wirken, nimmt er es gelassen: Er raucht, lacht und genießt den Moment. Der Text macht klar, dass der Wert nicht im Ankommen liegt, sondern im Versuch. Hans spürt, dass Reisen kein Wettbewerb ist, sondern eine Haltung: ausprobieren, weitermachen, weitergehen. Die Szene ist heiter und entspannt – fast wie ein Urlaubsmoment nach all den Strapazen.

Musik: Locker, relaxt, laid-back. Ein Song, der klingt wie eine Zigarette am Strand: entspannt, zufrieden, mit einem Augenzwinkern.

Deutsch-Französische Verbrüderungs-Hymmne

Paris. Akkordeonklänge, Straßencafés, ein Hauch von Romantik. Doch Ringelnatz macht daraus eine Satire. Die „Verbrüderung“ klingt pathetisch und absurd zugleich. Hans flaniert durch die Stadt, beobachtet das Treiben und lacht über den übertriebenen Ton. Für ihn ist klar: Auch in der Fremde gibt es dieselben Widersprüche wie zuhause. Dieses Lied ist ein köstliches Spiel mit Klischees – charmant und bissig zugleich.

Musik: Ein klassischer französischer Walzer mit Akkordeon, bewusst klischeehaft. Erst charmant, dann überzogen – genau so entsteht der Witz.

Matrosensang

Nach vielen Jahren auf See beschließt Hans, heimzukehren. Er steht mit Kuttel und der Mannschaft am Bug, die See rauscht, und sie singen gemeinsam. Das Lied ist voller Abschiedsstimmung und gleichzeitig Vorfreude. Hans erkennt: Die Ferne hat ihn geprägt, doch jetzt wartet etwas Neues – die Liebe, das Zuhause, vielleicht auch ein anderer Teil seines Lebens. Es ist ein Lied vom Heimkommen, aber auch vom Abschließen.

Musik: Ein traditioneller Matrosensang. Mischung aus Seemannslied und Shanty, getragen von Chor und Gemeinschaft.

Ich habe Dich so lieb

Am Hamburger Strand trifft Hans Conchita. Sie sammelt Muscheln, und in dem Moment ist es um ihn geschehen. Das Lied erzählt von diesem ersten Herzklopfen, dem überwältigenden Gefühl. Hans bringt es kaum heraus, aber er sagt es doch: „Ich habe dich so lieb.“ Eine Szene voller Romantik, die kitschig wirkt – und genau deshalb so ehrlich ist. Für Hans ist es die große Wende: Hier findet er seine Liebe.

Musik: Übertriebener Popsong, schmachtend und glitzernd. Voller Pathos und Kitsch – bewusst gespielt und deshalb so wunderbar.

Schöne Frau´n und schöne Katzen

Das gemeinsame Leben mit Conchita ist voller kleiner Freuden. Katzen schleichen durchs Zimmer, das Glück wohnt in den Alltagen. Doch der Text macht klar: Schönheit ist vielfältig, Liebe ist bunt. Hans lernt, dass Toleranz und Vielfalt nicht nur Schlagworte sind, sondern mitten im Leben stecken. Die Szene ist verspielt und liebevoll, mit einem Augenzwinkern erzählt.

Musik: Zartes, schnurrendes Vorspiel, dann kräftiger werdend. Ein Wechselspiel aus Leichtigkeit und Energie – wie Katzen: mal sanft, mal wild.

Ohrwurm und Taube

Hans steht im Kabarett, trägt vor, und das Publikum lacht. Er hat seinen Platz gefunden – als Künstler, als Unterhalter. Dieses Lied ist reiner Spaß: ein kleines Wortspiel, eine schräge Pointe, ein echter Ohrwurm. Hans genießt den Applaus und merkt, dass er Menschen zum Lächeln bringen kann. Eine leichte, heitere Szene inmitten der großen Lebensreise.

Musik: Swingend, tanzbar, leichtfüßig. Eine Melodie, die sofort im Kopf bleibt – und genau deshalb perfekt passt.

An Dich

Doch das Glück wackelt: Conchita erkrankt schwer. In zarten Worten richtet sie sich an Hans. Kein Drama, keine große Pose – nur Liebe und Zärtlichkeit. Sie will ihm Mut machen, obwohl sie selbst schwach ist. Dieses Lied ist ein stiller Moment, voller Nähe und Intimität. Es ist ein Augenblick, in dem das Leben ganz leise spricht.

Musik: Schlichtes Klavier und eine Violine, getragen vom Cello. Kein Schnörkel, nur Wärme. Ein leiser, zarter Klang, der trägt, ohne sich vorzudrängen.

Die Rakete und der Kater

Die dunklen Tage sind überstanden, und Hans und Conchita feiern Silvester. Raketen steigen in den Himmel, die Gläser klingen, und für einen Abend ist alles unbeschwert. Sie lachen, tanzen und genießen den Augenblick. Das Lied ist verspielt, verrückt und ausgelassen – ein Feuerwerk der Freude. Doch zwischen den Zeilen bleibt ein Hauch von Zweifel, ob dieses Glück halten wird.

Musik: Elektronisch, verspielt, leicht überdreht. Eine verrückte Mischung aus Space-Sound und 80er-Synthie – zwischen Kraftwerk und Major Kater.

Und auf einmal Steht es neben Dir

Ein stiller Bruch. Hans spürt, dass sich die Welt verändert. Dunkle Vorzeichen stehen am Rand, Bedrohung schleicht sich ins Leben. Es ist kein lautes Lied, sondern ein Gefühl: Etwas stimmt nicht, und man weiß noch nicht, was. Eine Szene voller Vorahnung, leise, reduziert – und gerade deshalb so eindringlich.

Musik: Eine Gitarre. Keine großen Effekte. Direkt, ehrlich, unaufdringlich – wie ein Freund, der einfach da ist.

Olympische Hymne

Die 1930er Jahre beginnen, und mit ihnen der Aufstieg der Nazis. Pompöse Paraden, patriotische Reden, übersteigerter Pathos – doch der Text macht klar, wie hohl das alles ist. Hans beobachtet fassungslos, wie eine ganze Gesellschaft in Jubel verfällt. Die Szene zeigt die Groteske einer Zeit, die gefährlich wird. Noch deutlicher wird die Groteske, wenn man die Geschichte hinter dem Lied kennt.

Musik: Feierlich, episch, fast zu groß. Der Klang imitiert das „Weiheliedhafte“ – und zeigt dadurch die Lächerlichkeit.

Wir sind, sagen die Lauen

Hans erhebt seine Stimme gegen die Gleichgültigkeit. Er singt von den „Lauen“, die wegschauen und sich heraushalten, während Unrecht geschieht. Das Lied ist ein Aufschrei, ein Protest, ein Ruf zur Verantwortung. Man hat das Gefühl, es könnte auch heute geschrieben sein – so aktuell klingt es.

Musik: Ein Protestsong mit modernem Sound. Roh, direkt, wütend – als stünde Ringelnatz selbst mit Hoodie und geballter Faust auf der Bühne, inmitten seiner Freunde.

War einmal ein Schwefelholz

Ein winziger Text, eine große Wirkung. Ein Schwefelholz entzündet sich, brennt und ist vorbei. Hans erkennt darin ein Bild der Zerstörung, der Vergänglichkeit, des Lebens selbst. Es ist ein kurzes, aber schneidendes Lied – eine Miniatur voller Bedeutung, ein Innehalten vor der nahen Veränderung.

Musik: Leicht und beiläufig, fast wie nebenbei gespielt. Doch dann ein Innehalten – ein Bruch, der fragt: „Was war das denn gerade?“

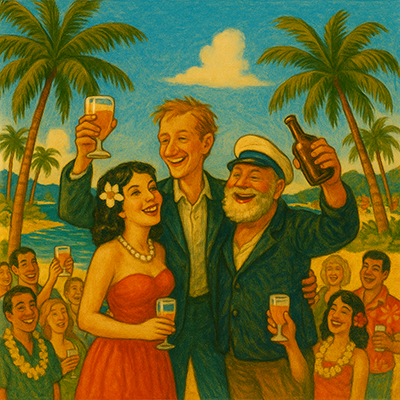

Rettende Insel

Am Ende bleibt Hans mit Conchita und Kuttel nur die Flucht. Sie erreichen eine Insel, wo sie frei sind. Freunde sind da, es wird gelacht, Gläser klingen, und das Leben fühlt sich wieder leicht an. Das Finale schenkt Hoffnung: eine kleine Utopie von Gemeinschaft und Frieden. Ein Neubeginn – heiter, sonnig und optimistisch.

Musik: Ein Gute-Laune-Song mit hawaiianischem Flair. Ukulele, leichte Chöre, ein Hauch von „Somewhere Over the Rainbow“ – Hoffnung zum Mitsingen.

Gesamtes Album

Link zum kompletten Album auf den einzelnen Plattformen